En los albores del siglo XX, Sigmund Freud reveló una verdad inquietante pero necesaria: gran parte de nuestro sufrimiento psíquico no es consciente. Bajo la superficie de nuestros actos, deseos y síntomas, se agitan conflictos profundos, pulsiones reprimidas, emociones olvidadas. El psicoanálisis, entonces, vino a enseñarnos a escuchar lo que no se dice, a acoger lo que duele, y a transformar lo que angustia.

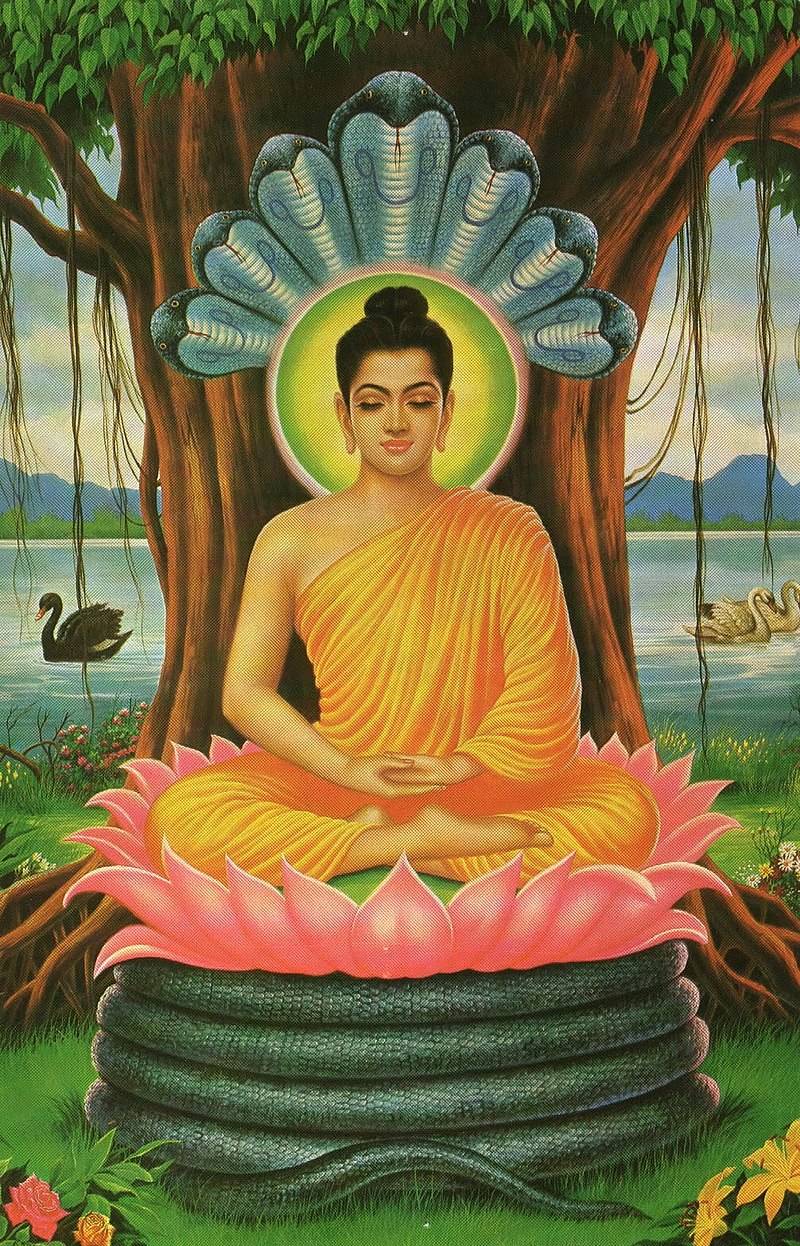

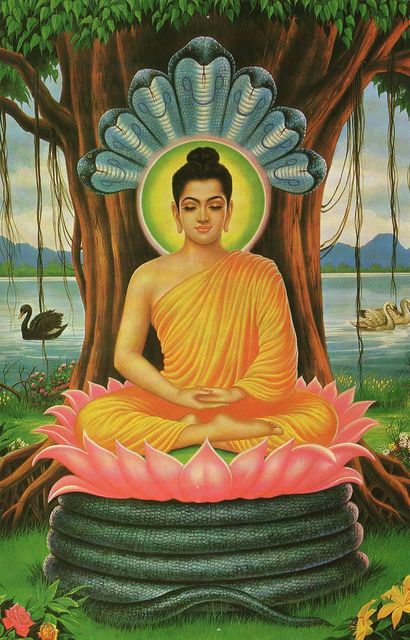

Sin embargo, mucho antes de Freud, en los caminos polvorientos del norte de la India, otra tradición milenaria —el budismo Theravāda— ya había colocado el sufrimiento (dukkha) en el centro de su reflexión. Para el Buda histórico, entender el sufrimiento y su origen era el primer paso hacia la liberación. No se trataba de erradicar el dolor, sino de habitarlo con conciencia y compasión.

Hoy, en un mundo donde el bienestar se ha vuelto mercancía y se mide en objetos, el diálogo entre el psicoanálisis y la psicología budista se vuelve urgente. Ambas disciplinas nos invitan a reconfigurar nuestras preguntas. Ya no se trata de “cómo tener más”, sino de “cómo habitar mejor esta vida”, cómo hallar sentido en lo que somos, en nuestros vínculos, en el silencio, en el cuerpo. Porque el templo, ahora lo sabemos, no está afuera: es el cuerpo mismo, la mente que observa, la respiración que une.

Freud descubrió que solo atravesando lo reprimido se puede abrir paso a la libertad interior. El budismo Theravāda propone algo radicalmente similar: mirar de frente la impermanencia, la insatisfacción, la falta de control, y desde ahí, cultivar una mente clara, atenta y ecuánime. No se trata de eliminar el malestar, sino de aprender a convivir con él. La meditación, entonces, no es solo una técnica: es una forma de vivir con presencia, sin huir.

Este nuevo paradigma del bienestar —que no busca suprimir el dolor sino comprenderlo— redefine el valor más preciado: la vida misma. Y no cualquier vida, sino una vida con sentido. Una vida despierta. La espiritualidad, entendida no como dogma sino como experiencia de profundidad, se convierte en la brújula que nos orienta hacia dentro.

Psicoanálisis y psicología budista no son opuestos. Son lenguajes distintos para una misma búsqueda: comprender al ser humano, acompañarlo en su sufrimiento, ayudarlo a construir una relación más amable consigo mismo y con los otros. No es casual que cada vez más terapeutas, filósofos y buscadores estén volviendo a este encuentro. Porque quizás hoy más que nunca, necesitamos recordar que no se trata de no sufrir, sino de no sufrir solos. Y sobre todo, de no vivir sin saber quiénes somos, y por qué estamos aquí.

Sobre mí

Soy Brenda Videnoff, psicóloga y psicoanalista. Acompaño procesos terapéuticos desde una mirada integradora que entrelaza el psicoanálisis con la psicología budista, con énfasis en el trabajo sobre el cuerpo, la conciencia y los vínculos. Creo profundamente en la posibilidad de una vida con sentido, en el valor del silencio, la introspección y la presencia.

¿Querés iniciar un camino hacia ti misma/o?

Podés escribirme para coordinar un primer encuentro. A veces, el paso más profundo no es hacia afuera, sino hacia adentro.

Bibliografía consultada

Freud, S. (1917). Introducción al psicoanálisis. Amorrortu Editores.

Freud, S. (1920). Más allá del principio del placer. Amorrortu Editores.

Kornfield, J. (2008). Camino con corazón. Gaia Ediciones.

Batchelor, S. (1997). Budismo sin creencias. Ediciones La Llave.

Gethin, R. (1998). The Foundations of Buddhism. Oxford University Press.

Epstein, M. (1995). Thoughts Without a Thinker: Psychotherapy from a Buddhist Perspective. Basic Books.

Analayo, Bhikkhu (2013). Satipaṭṭhāna: El camino directo hacia la liberación. Ed. Kairós.

Suzuki, D.T. (1964). Zen y psicoanálisis (junto a Erich Fromm y Richard De Martino). Paidós.